- En Catalogne, on recense près de 1 500 urbanisations, dont presque la moitié ne sont pas régularisées par les mairies

- La loi interdit d’accorder des licences et d’investir des fonds publics tant que les propriétaires n’ont pas achevé les travaux d’urbanisation en attente — Elena Ferran – Sant Cebrià de Vallalta

Étude approfondie.

La Députation de Barcelone dispose d’un catalogue des 367 urbanisations présentant des déficits, réparties sur 118 communes, où les mairies doivent exécuter des travaux de services à la charge des habitants. Depuis 2018, date à laquelle l’étude a commencé, on estime qu’elles ont aidé à mettre à niveau une dizaine d’urbanisations afin qu’elles se dotent des services nécessaires et que leur gestion soit transférée aux mairies pour en assurer l’entretien.

- 83 % des urbanisations ne disposent pas de services urbanistiques de base ou les possèdent dans un état précaire.

- 74 % des zones ne disposent d’aucun commerce ou établissement.

- 50 % des zones résidentielles n’ont aucun équipement.

- 70 % des habitants ont un pouvoir d’achat moyen, mais les 30 % restants présentent de fortes disparités, avec des revenus très bas ou très élevés.

- 20 % des urbanisations sont situées sur des terrains non urbanisables, comme des parcs naturels bénéficiant d’une protection spéciale.

Le boom des urbanisations isolées et dispersées construites à la fin des années 1950, 1960 et 1970 à travers le pays est devenu un problème du point de vue territorial, environnemental, urbanistique et socio-économique. En Catalogne, on recense, selon le recensement réalisé par la Generalitat en 2015, près de 1 500 urbanisations, dont environ 730 — soit presque la moitié — ne sont pas régularisées par les mairies, qui ne peuvent en assurer l’entretien tant que les propriétaires des parcelles n’ont pas payé les travaux d’urbanisation en attente qui n’ont pas été réalisés à l’époque. La grande majorité cumule des déficits touchant des services de base inexistants ou précaires comme l’assainissement, le réseau d’eau, l’éclairage public et la voirie (chaussées et trottoirs). Sur le plan juridique, d’autres lacunes sont constatées, telles que des parcelles non inscrites au registre de la propriété ou des urbanisations qui n’ont pas cédé les voies et les espaces verts obligatoires aux mairies. Les situations sont très variées : certaines urbanisations déjà réceptionnées ont des déficits, d’autres sont en attente de projets d’urbanisation et de remembrement, et certaines sont hors norme, construites sur des zones non urbanisables.

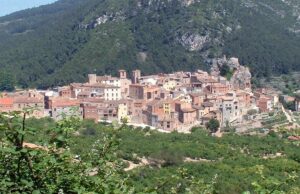

Les urbanisations se sont développées dans de nombreuses régions en exploitant des terrains en forte pente, en montagne ou en bord de mer. Les promoteurs se sont empressés de vendre des parcelles en laissant aux nouveaux propriétaires la responsabilité de transformer le sol en zone urbanisée. « Nous ne cherchons pas des coupables, mais il faut des solutions concrètes pour ces habitants qui paient aussi des impôts et vivent depuis des années sans services dans un environnement qui se dégrade », déclare le maire de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla, face au « blocage légal » auquel se heurtent les mairies lorsqu’elles lancent des projets de travaux, comme la loi les y oblige, mais qui se retrouvent bloqués à cause du coût élevé des quotes-parts d’urbanisation que beaucoup de propriétaires ne peuvent assumer. « Nous risquons d’avoir beaucoup d’impayés et de mettre en péril les finances municipales », déplore le maire de ce problème enraciné depuis des décennies dans cette commune où 65 % de la population vit dans des zones éloignées du centre, en plein massif du Montnegre ou à proximité. Sur les cinq urbanisations que compte Sant Cebrià, la plus grande est Castellar d’Índies, avec plus de 700 parcelles et 13 hectares, située dans les limites de protection du parc. « Nous créons des citoyens de première et de seconde zone », regrette le maire face à une réalité qui provoque les plaintes des habitants, constatant la dégradation de leur environnement : rues non asphaltées ou mal éclairées, assainissement assuré par fosses septiques en lieu et place du réseau d’égouts. Des cinq urbanisations de la commune, seule Can Palau a été réceptionnée car les propriétaires ont réalisé les travaux en attente. Dans les autres, seules des interventions d’urgence sont effectuées. Légalement, les mairies ne peuvent consacrer de ressources publiques ni réaliser d’améliorations tant que les propriétaires n’ont pas achevé l’urbanisation. Seuls des rapports techniques et juridiques peuvent justifier des interventions pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité. « La loi devait servir à forcer la réalisation des travaux en attente mais rien n’a avancé », constate Albert Pla à propos d’une réglementation qui interdit de délivrer des permis de construire ou d’agrandir les bâtiments dans ces urbanisations. Selon lui, cela a créé un « terreau » favorable à des constructions et piscines illégales.

Les propriétaires, par le biais des conseils de coopération, ont tenté de trouver des solutions avec les mairies pour combler les déficits accumulés. Depuis les années 1990, le problème de l’absence de services de base garantissant la qualité de vie s’est accentué dans de nombreuses urbanisations où les propriétaires se sont installés en résidence principale, au lieu d’y venir seulement le week-end ou en saison.

Le profil des résidents a aussi évolué : on compte davantage de personnes âgées, qui peinent à obtenir des crédits bancaires pour financer les travaux, et, surtout depuis la pandémie, des familles jeunes ayant quitté Barcelone pour un logement moins cher et proche de la nature, mais qui ne peuvent pas assumer les charges d’urbanisation.

Pour se conformer à la loi 3/2009 du 10 mars sur la régularisation et l’amélioration des urbanisations déficitaires, les mairies se sont empressées de rédiger les projets de remembrement et de travaux. « En pleine récession économique, les prix à payer étaient insensés », reconnaît le maire de Sant Cebrià, ce qui a conduit à reporter à nouveau les travaux prévus. Rien qu’à Castellar d’Índies, les travaux atteignaient 30 millions d’euros, avec des quotes-parts d’environ 40 000 € par propriétaire. Le rejet a été massif et a poussé les propriétaires à se constituer en association électorale. Avec l’engagement de supprimer les quotes-parts, ils ont frôlé la majorité absolue aux élections de 2015. Le problème urbanistique a provoqué l’éclatement de l’exécutif municipal, et la maire s’est retrouvée seule à mi-mandat, avec seulement des accords ponctuels avec l’opposition.

« Nous ne voulons pas déclencher de guerre entre voisins ni faire de cadeaux à qui que ce soit, mais il faut que la réglementation s’adapte à la réalité », défend Albert Pla, confronté aux obstacles qui empêchent les réceptions partielles et l’utilisation des plus de 300 000 € accordés par la Députation de Barcelone. « Au final, c’est un problème économique et les premiers intéressés à trouver des solutions sont les mairies, qui sont en infraction avec la loi », explique le maire, qui, avec son homologue de Sant Feliu de Buixalleu, a lancé une rencontre d’élus en octobre, avec le soutien d’organismes supramunicipaux, pour faire avancer des modifications de la réglementation en cours d’examen au Parlement.

Changements dans la réglementation

En début d’année, le gouvernement de Salvador Illa a adopté le décret-loi 2/2025 qui abroge la loi de 2009 sur les urbanisations et ouvre la voie à la régularisation et à l’amélioration de celles qui présentent des déficits. La principale nouveauté est la mise en place d’un régime spécial pour permettre des services minimums garantissant la qualité de vie, y compris dans les zones résidentielles situées sur des terrains non urbanisables. La modification maintient la possibilité de traiter et d’assainir les eaux domestiques par connexion à des réseaux publics proches ou par des systèmes autonomes municipaux, à la charge des propriétaires. Le vice-président de la Fédération Catalane des Municipalités et maire de Martorell, Xavier Fonollosa, juge prioritaire de régulariser tout ce qui est construit à l’intérieur et à l’extérieur des zones résidentielles urbanisables. « Ce sont des constructions qu’il faut régulariser, et les habitants doivent payer l’urbanisation », dit-il, plaidant pour une réglementation plus souple afin que ces noyaux isolés soient assimilés à n’importe quel autre quartier de la commune. Cela permettrait de réduire les coûts en limitant les réserves de zones vertes et d’équipements à céder aux mairies. « Il est peu logique de créer des zones vertes quand on est en pleine nature et que les équipements sont concentrés en ville », estime le maire de Martorell. « Il y a des milliers de logements où la population s’est installée définitivement et qui ont besoin de normes urbanistiques pour achever l’urbanisation », défend-il, évoquant la possibilité d’installer des fosses septiques dans les zones où le raccordement au réseau public est complexe. Le nouveau décret prévoit aussi des réceptions progressives des infrastructures afin que les propriétaires n’aient pas à supporter d’un coup toutes les obligations urbanistiques.

Des ressources en suspens

Les associations de municipalités suivent de près l’examen parlementaire du texte afin d’y apporter des propositions. L’Association Catalane des Municipalités a insisté en commission sur la nécessité de financer la nouvelle loi. La loi de 2009 avait permis aux mairies de bénéficier de deux appels à projets pour obtenir des aides au financement des projets de remembrement ou de travaux. Avec la nouvelle loi, il n’est pas clair si la Generalitat maintiendra ces ressources pour aider à la régularisation, et certains suggèrent de recourir aux appels à projets de la Loi des Quartiers. Selon Lorena Perona, responsable des Stratégies Urbaines à la Députation de Barcelone, même si la loi le laisse entendre, « cela ne correspond pas » car la règle est claire : ce sont les habitants qui paient les quotes-parts. « Beaucoup de ces urbanisations sont nées sans planification urbanistique et les progrès sont très lents », explique-t-elle. Depuis 2018, la Députation a aidé à régulariser une dizaine de zones résidentielles et a avancé sur d’autres, mais « il reste du chemin ».

La principale demande des mairies est de réactiver ces fonds pour lancer les projets et réduire les quotes-parts à la charge des habitants. « Sinon, il est difficile que les travaux se fassent », conclut Perona. Les maires entendent également se faire entendre lors d’une journée de travail réunissant une centaine de communes, issues des comarques de Gérone, Barcelone, Tarragone et Terres de l’Èbre, ainsi que de Lleida et des Pyrénées, confrontées à des situations similaires avec des noyaux historiques isolés nécessitant la régularisation et dont les quelques habitants doivent financer l’asphaltage de la route vers le centre.

Un problème national

Selon une étude de la Députation de Barcelone, 20 % des 367 urbanisations présentant des déficits urbanistiques dans 118 communes de la province se trouvent sur des terrains non urbanisables. La nouvelle loi entend permettre des services minimums dans ces zones résidentielles qui ne pourraient jamais être réceptionnées car construites dans des espaces protégés.

Selon le catalogue établi entre 2018 et 2021, les comarques du Baix Llobregat, du Vallès Oriental et du Maresme concentrent près de la moitié de ces urbanisations. Cela représente 42 000 logements dans cette situation. Dans le Maresme, sur 30 communes, 22 comptent des urbanisations non réceptionnées. Avec le Vallès Oriental, c’est la zone ayant le plus de noyaux à mettre à jour : 71 au total.

L’étude détaille le nombre d’ensembles résidentiels par commune : en moyenne, de deux à cinq urbanisations déficitaires par municipalité. Le Garraf dépasse cette moyenne, avec plus de six noyaux. La grande majorité (83 %) n’a pas de services urbanistiques de base ou ceux-ci sont précaires, 74 % ne disposent d’aucun commerce. Selon Lorena Perona, le travail de terrain des techniciens est en cours de mise à jour, en intégrant aussi les urbanisations situées dans la continuité des trames urbaines et pas uniquement celles dispersées et isolées.

« Nous voyons des projets d’urbanisation plus chers que ce que les habitants ont payé pour leur parcelle », explique-t-elle, évoquant la difficulté pour les propriétaires dans des urbanisations aux réalités socio-économiques très disparates. D’après l’étude, 70 % des habitants ont un pouvoir d’achat moyen, mais 30 % se partagent entre revenus très bas et très élevés.